Definition: Was ist eine Mehrmarkenstrategie?

Die Mehrmarkenstrategie beschreibt eine Form der Markenführung, bei der ein Unternehmen mehrere eigenständige Marken im selben Marktsegment etabliert und parallel betreibt. Diese Marken treten unabhängig voneinander auf, unterscheiden sich in ihrer Positionierung – etwa in Preis, Nutzenversprechen oder Zielgruppe – und werden organisatorisch getrennt geführt.

Im Gegensatz dazu spricht man von einem Markenportfolio, wenn ein Unternehmen mehrere Marken in verschiedenen Produktkategorien führt. Dies wäre etwa bei dem LVMH-Konzern der Fall der 75 verschiedene Marken in sechs verschiedenen Kategorien führt, von Weinen und Spirituosen über Bekleidung bis zu Uhren. Innerhalb der einzelnen Kategorien werden wiederum verschiedene Marken geführt, beispielsweise bei Mode und Lederwaren Louis Vuitton, Christian Dior, Loro Piana, Fendi, Celine, Kenzo usw. Der Begriff des Markenportfolios ist somit umfassender.

Warum verfolgen Unternehmen eine Mehrmarkenstrategie?

Ein wesentlicher Grund für die Einführung einer Mehrmarkenstrategie liegt in der zunehmenden Heterogenität von Konsumentenbedürfnissen, insbesondere in entwickelten und gesättigten Märkten. Die Anforderungen der Kunden sind oftmals zu vielfältig, als dass sie durch eine einzelne Marke glaubwürdig und erfolgreich bedient werden könnten. Während manche Kunden auf Luxus und Exklusivität setzen, legen andere vor allem Wert auf Funktionalität und günstige Preise.

Die Mehrmarkenstrategie erlaubt es Unternehmen, diese Bandbreite gezielt zu bedienen. Sie erweitert die Reichweite der Markenführung, überwindet die Grenzen der Markendehnung und trägt so zu einer umfassenderen Marktabdeckung und zusätzlichem Wachstum bei.

Darüber hinaus bietet die Mehrmarkenstrategie eine Reihe weiterer strategischer Vorteile:

Strategische Flexibilität: Unternehmen können schnell auf Marktveränderungen und neue Zielgruppen reagieren, ohne die Identität bestehender Marken zu verwässern. Gleichzeitig muss jede Marke konsistent und glaubwürdig bleiben, um langfristig erfolgreich zu sein.

Markteintrittsbarrieren für Wettbewerber: Eine breit aufgestelltes Markenportfolio erschwert es neuen Marktteilnehmern, Fuß zu fassen, da relevante Segmente bereits durch etablierte eigene Marken besetzt sind.

Schutz der Hauptmarke: Einzelne Marken können gezielt als sogenannte „Kampfmarken“ gegen Billiganbieter eingesetzt werden, ohne dass das Image der Premiummarke darunter leidet.

Ein anschauliches Beispiel ist das Markenportfolio von TUI: Während TUI selbst als Qualitätsanbieter auftritt, bedient Robinson das Premium-Segment für Cluburlaub, airtours positioniert sich als Luxusmarke und L’TUR spricht preissensible Last-Minute-Kundinnen und -Kunden an.

Herausforderungen von Mehrmarkenstrategien

Trotz ihrer Vorteile bringt die Mehrmarkenstrategie auch eine Reihe von Herausforderungen mit sich:

Hohe Kosten: Die parallele Führung mehrerer Marken verursacht einen erheblichen Ressourcenaufwand. Daher versuchen Unternehmen, Synergien zu nutzen – etwa durch sogenanntes Badge Engineering, bei dem baugleiche Produkte unter verschiedenen Markennamen vertrieben werden. Ein Beispiel: VW, SEAT und Škoda nutzen oft identische Plattformen (z. B. beim Golf, Leon und Octavia), passen aber Design und Marke an unterschiedliche Zielgruppen und Preissegmente an.

Gefahr der Kannibalisierung: Wenn Marken sich in ihrer Positionierung zu stark ähneln oder Marktsegmente zu kleinteilig besetzt werden, kann es zu Überschneidungen und somit zur internen Konkurrenz kommen. Die Marken nehmen dann nicht mehr der Konkurrenz, sondern sich gegenseitig die Kunden weg. Diese unerwünschte Kannibalisierung schmälert den Gesamterfolg der Strategie.

Komplexität und Verwirrung beim Konsumenten: Eine zu große Markenvielfalt kann Kunden überfordern und die Entscheidungsfindung erschweren. Die Marken müssen daher klar differenzierbar bleiben.

Welche Ausprägungen der Mehrmarkenstrategien gibt es?

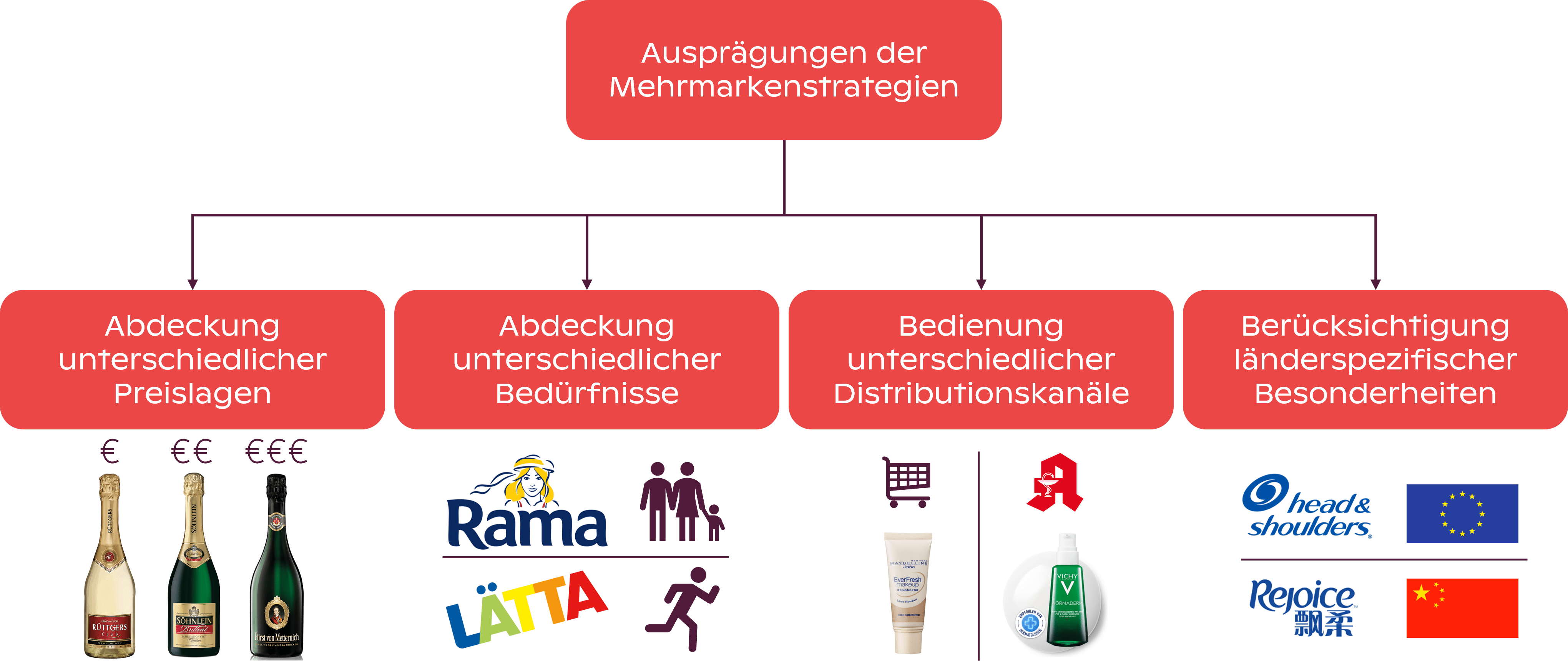

Mehrmarkenstrategien lassen sich je nach Zielsetzung und Marktanforderung unterschiedlich ausgestalten:

Abdeckung unterschiedlicher Preissegmente: Unternehmen positionieren verschiedene Marken auf unterschiedlichen Preisniveaus. Beispiel: Henkell & Co. bedient im Sektmarkt mit „Fürst von Metternich“ das Premium-, mit „Söhnlein Brillant“ das Mittel- und mit „Rüttgers Club“ das Preiseinstiegssegment.

Ansprache unterschiedlicher Bedürfnisse: Marken können in Preis und Funktion ähnlich sein, aber unterschiedliche Zielgruppen ansprechen. So richtet sich „Rama“ an Familien, während „Lätta“ sportlich-gesundheitsbewusste Konsumentinnen und Konsumenten anspricht.

Nutzung unterschiedlicher Distributionskanäle: Um Preiswettbewerbe zwischen Händlern zu vermeiden, werden Marken kanalexklusiv geführt. Bei L’Oréal ist „Maybelline Jade“ im Lebensmitteleinzelhandel erhältlich, während „Vichy“ exklusiv über Apotheken vertrieben wird.

Regionale oder länderspezifische Markenführung: In manchen Märkten stoßen globale Marken an kulturelle oder geschmackliche Grenzen. In solchen Fällen setzen Unternehmen auf lokal zugeschnittene Marken. Beispiel: Procter & Gamble verlor in China mit internationalen Marken wie „Head & Shoulders“ an Bedeutung. Mit der lokal entwickelten Marke „Rejoice“ gelang es, wieder Marktanteile zu gewinnen, da sie die spezifischen Bedürfnisse der chinesischen Konsumentinnen besser adressierte.

Abbildung: Ausprägungen der Mehrmarkenstrategien

Entwicklung einer Mehrmarkenstrategie

Die Entwicklung einer Mehrmarkenstrategie erfolgt auf zwei Ebenen:

Konzeptionelle Ebene:

Bedürfnisorientierte Marktsegmentierung

Analyse der Wettbewerbslandschaft

Kalkulation der Investitionen für Aufbau und Pflege der einzelnen Marken

Sicherstellung einer übergeordneten Orchestrierung aller Marken durch eine zentrale Managementebene

Umsetzungsebene:

Entwicklung klar differenzierbarer, prägnanter Markenprofile

Laufende Kontrolle und Minimierung von Kannibalisierungseffekten

Konsistente Kommunikation innerhalb des Markenportfolios

Fazit: Mehrmarkenstrategie richtig gemacht führt zu Wachstum

Die Mehrmarkenstrategie ist ein wirkungsvolles Instrument, um der Komplexität und Heterogenität moderner Märkte strategisch zu begegnen. Sie erlaubt es Unternehmen, differenzierte Zielgruppen gezielt anzusprechen, die Marktpräsenz zu stärken und Wettbewerbsvorteile zu sichern. Ihr Erfolg hängt jedoch maßgeblich davon ab, ob jede Marke ein klares, konsistentes Profil besitzt und ob das Markenportfolio effizient gesteuert wird. Nur wenn Differenzierung gelingt und Synergien klug genutzt werden, kann die Mehrmarkenstrategie ihr volles Potenzial entfalten.

Sie möchten herausfinden, ob eine Mehrmarkenstrategie auch für Ihr Unternehmen der richtige Weg ist? Kontaktieren Sie uns gerne – wir analysieren gemeinsam mit Ihnen Ihre Marktpotenziale und entwickeln eine passgenaue Markenstrategie.

Literatur:

Esch, F.-R. & Esch, D. (2024). Strategie und Technik der Markenführung (10. Aufl.). Vahlen Verlag, München.